音楽愛日記

音楽を聴く事の重要性

原因をつきとめた!

頭のいい子なのに、決して速くもないテンポにあれだけ色々やってもついてこれない原因を!

日常的にクラシック曲をほぼ聴いていなかった。

音楽を聴かない脳と耳がその感覚なしに技術ばかり教わってもそりゃできないよ…

逆に耳が技術を作る事はよくあると師匠も言ってるし…

で「歌うのは好きだしカラオケもよく行く」とか言っていたのたけど質が全く違う。

クラシック=伝統を重んじる、て意味。

故に勉強が必要不可欠。たくさん聴かないと感覚も掴めません。

に対してカラオケは好き勝手気ままに歌ってればいいだけの娯楽なのです。

もちろん娯楽として楽しむのは自由。でもピアノを習う音楽の学びとは全く別物です。

お遊戯と歌舞伎、ほどの差と言っても過言ではない。

親御さまもお子さんのピアノレッスンと共に少しずつ学んでいって下さるといいな…

頭の柔らかさ!

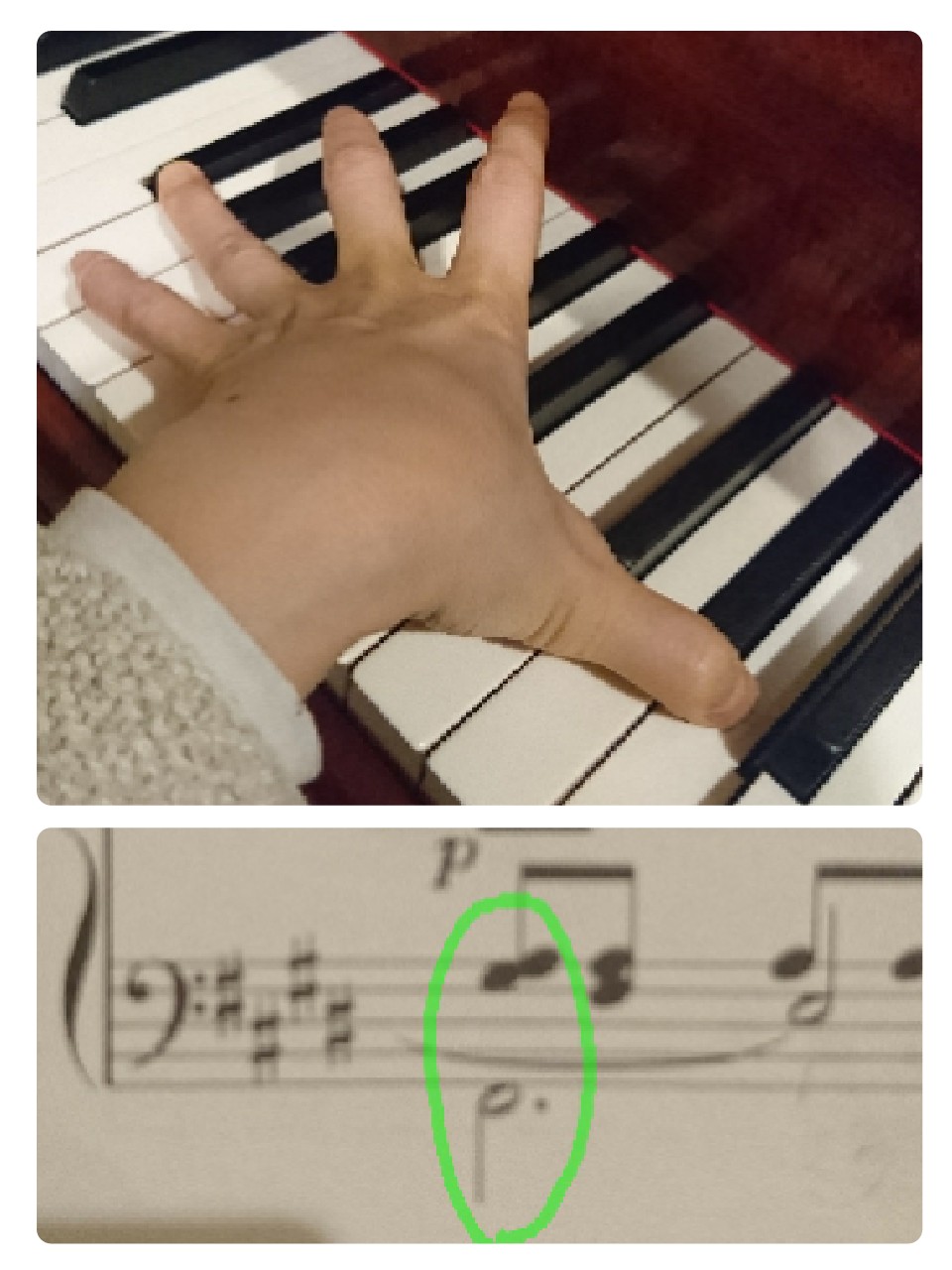

この和音バラしてたけど、師匠はこうやって弾くんだって…!

わかります?

隣あう白鍵と黒鍵を親指で同時押さえ!!

(隣あう白鍵や黒鍵は当たり前だけどね)

私はちょっと長さに無理があるけど…

(写真は私の手です)

こういう頭の柔らかい師匠Y氏独自のテクニックも、日頃から常にシャワーを浴びるが如く学ばせていただいいてます♪

それらのノウハウを私の生徒たちには格安で提供(笑)

それにしても師匠んちのスタインウェイフルコン、低音の

「ズドォーン」

て雄大な音、私が出しても萌えるわ~(’-’*)♪

レッスンの朝のよくある心情

レッスンの日を迎えた今朝、レッスンのプレッシャーから食欲もなければ脳が混沌として眠くて眠くて、せっかく練習のための早起きだったのに意味をなさず…

ところが曲に感動して泣いた瞬間、覚醒しました!

さ、練習練習!

練習中ふと、

人を感動させたくて音楽をやるのではなくて、自分が感じた感動を形にしたい一心でやる事が大事、と思った。

今日はそんな気持ちでレッスンに挑みます!

それにね、

師匠が私のみならず弟子にボロクソいうのは、何も苛めたいからではなくて、

それほどまでに師匠自身が音楽の僕だという謙虚な気持ちからなんですよ、音楽をメチャクソにしたくないからなんですよ。

だから今日もボロクソ言われても平気、て思うことにしとく(^^)

つぶやき

そんな簡単にうまく弾けるんだったら今頃みんなピアニストになってるって!

大した努力なしで出来るなら、おごった人間になるよ。

山ちゃんの母親だってそう言ってたじゃん。

楽器未経験や、何かを極めようとした経験のない親御様に是非ともお伝えしたい!

諦めないで努力の継続で得たものこそ尊いし、それを身につけさせる事こそが教育上最も大切だと考えます。

より多くの試練を乗り越えた人の方がはるかに人間性が高められ、奏でる音楽にも深みがでます。

それに対して、諦めて次々と手を出させる家庭の子供をみていると、結局「諦める」事だけを身につけさせるハメになり悲惨さのみで、気の毒でなりません。